アマゾンのキンドル版にて

*「知らないと損する!相続のプロが教える193の事例と対策」

*「節税、贈与、遺言の基本と実践!60歳からの相続対策ガイド」

(両著ともA4判400枚弱で、大きめのフォントで読みやすくなっています。)

販売しております。

ぜひご覧になってください。

最終的には、どこに頼むかではなく、誰に頼むかです。

*オールインワンの

「行政書士丸山事務所」

・相続不動産売却にかかる

「専門性の高さ」と「経験値」

・「問題が起きる前」

に、専門家の知恵を活用しましょう。

行政書士(不動産コンサル)が、スムーズな相続手続きをサポートします。」

「家族信託」の基礎と活用方法

認知症対策・相続対策に最適

近年、家族信託は「認知症対策」や「相続対策」として注目されています。

高齢者が判断能力を失った場合、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却ができなくなったりするリスクがあります。

そこで、家族信託を活用することで、家族がスムーズに財産管理を行い、次世代への資産承継を計画的に進めることが可能になります。

さらに、当事務所が提供するサポート内容もご紹介しますので、ご興味のある方はぜひご相談ください。

1. 家族信託とは?

家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理・運用・処分を任せる制度です。

特に、認知症対策や相続対策として活用され、財産管理の柔軟性を確保できます。

<家族信託の基本構造>

l 委託者:財産を信託する人(例:親)

l 受託者:財産を管理・運用する人(例:子供)

l 受益者:信託財産の利益を受け取る人(例:親や子供)

これにより、財産の所有権は受託者に移りますが、管理や運用は契約内容に基づいて行われるため、資産の適正な活用が可能です。

2. 家族信託が必要な理由

2-1 認知症対策

l 認知症になると、銀行口座が凍結され、預貯金の引き出しや不動産売却ができなくなる

l 成年後見制度は裁判所の監督があり、自由度が低い

l 家族信託なら、受託者が財産管理を継続できる

2-2 相続対策

l 家族信託を活用すれば、一次相続(親→子)だけでなく、二次相続(子→孫)まで指定可能

l 遺言では一代先の相続しか指定できないが、家族信託なら複数世代にわたる財産承継が可能

2-3 不動産管理

l 高齢者が所有する不動産の管理が困難になった際、家族が適切に運用・売却できる

l 相続発生後も不動産をスムーズに承継できる

3. 家族信託のメリットとデメリット

3-1 メリット

・認知症になっても資産凍結を防げる

・成年後見制度に比べて柔軟な財産管理が可能

・相続税対策の一環として活用できる

・裁判所の関与が不要で、手続きがスムーズ

3-2 デメリット

・長期的な契約になるため、慎重な設計が必要

・信託契約の設計には専門知識が求められる

・適切な専門家の選定が重要

家族信託は、財産管理と相続対策の両方を兼ね備えた最も柔軟な制度です!

4. 家族信託の手続きの流れ

4-1 手続きの流れ

1. 目的の決定(認知症対策・相続対策・不動産管理など)

2. 信託契約の設計(委託者・受託者・受益者の決定)

3. 信託契約書の作成

4. 公証役場での公正証書作成

5. 信託財産の移転(不動産の場合は登記手続き)

6. 信託口座の開設(必要に応じて)

4-2 必要書類

・委託者・受託者・受益者の本人確認書類

・不動産登記簿謄本(不動産を信託する場合)

・信託契約書

・公正証書作成のための書類

5. 行政書士ができること・できないこと

5-1 行政書士ができること

l 信託契約書の作成

l 家族信託の設計コンサルティング

l 必要書類の準備

l 司法書士・税理士との連携サポート

5-2 行政書士ができないこと

l 信託登記の手続き(司法書士の業務)

l 裁判所関連の手続き(弁護士の業務)

6 節約のコツ

・家族信託専門の行政書士に相談し、不要な費用を削減

・契約内容をシンプルにする・複数の専門家から見積もりを取る

7. 家族信託の成功事例とトラブル事例

7-1 成功事例

・認知症対策で家族がスムーズに財産を管理

・相続発生後の財産分配が円滑に進んだ

7-2 トラブル事例

・受託者が財産を適切に管理しなかった

・家族間の合意が不十分で紛争が発生

8. 家族信託を始めるタイミングと注意点

8-1 始めるべきタイミング

l 認知症のリスクが高まる前

l 相続対策を考え始めたとき

l 不動産の管理に不安を感じたとき

8-2 注意点

●契約内容を慎重に決める

●家族全員の理解を得る

9. まとめ

家族信託は、認知症対策・相続対策に最適な制度です。

当事務所では、信託契約の作成や手続きのサポートを行っております!

ご不明な点があれば、お気軽に無料相談をご利用ください。

家族信託を検討するなら、今が最適なタイミングです。

*相続対策専門士 はじめました。

(*公認不動産コンサルティングマスターの上級資格です。)

ついにブログ総数2800件突破!

・いろんな引出しの多さが自慢です。

・項目はアイウエオ順に並べていますので、

日付を参照にサイドマップからご覧ください。

*不動産の購入・売却は結局、どの会社でなく誰に相談するかです。

*いろんな対策には不動産の知識と経験が欠かせません。

・相談で弁護士まではとの方

・不動産会社との交渉でお悩みの方

時間・コスパを考える方は、お気軽に下記までご連絡ください。

- 不動産を購入・売却する時、担当者の選択は重要です。

- 経験豊富な担当者は良い物件を見つけ、交渉で得をすることができます。

- しかし、未経験者や無知な担当者は重要な情報を見落とし、損をする可能性が高まります。

- 購入は重要な投資であり、適切な担当者の選択が結果を大きく左右します。

- まずは、購入動機と資金計画の確認から始めましょう。

*山形市出身で住宅営業15年・不動産営業25年の行政書士

(公認不動産コンサルティングマスター)

が、あなたの相談に無料でお答えします。

・問題が起きてからでは、遅すぎます。

・相続が「ワンストップサービス」対応できます。

・費用対効果を考えてみましょう。

土地探しを始める前に押さえておくべき基礎知識は次の3つです:

1.土地探しの期限: (宅建士に)

目標に合わせて期限を設定しましょう。

一般的には3カ月から1年程度かかります。

2.土地購入の予算: (FPに)

自身の経済状況や今後の収支を考慮して、予算を確認し、ローンや諸費用も考慮します。

3.土地の希望条件:

(不動産会社社などに)形や大きさ、価格、立地条件などを明確にして効果的な土地探しを行います。

これらの基礎知識を把握すれば、理想の土地を効率的に見つけられます。

・2025年において、日本における65歳以上の人口は約35.3%(1/3)になると、予測されています。

・また、同年には認知症患者数が約700万人(1/5)に達すると推計されています。

*「山形近郊の簡易査定であれば、電話で3分程でお答えします。」

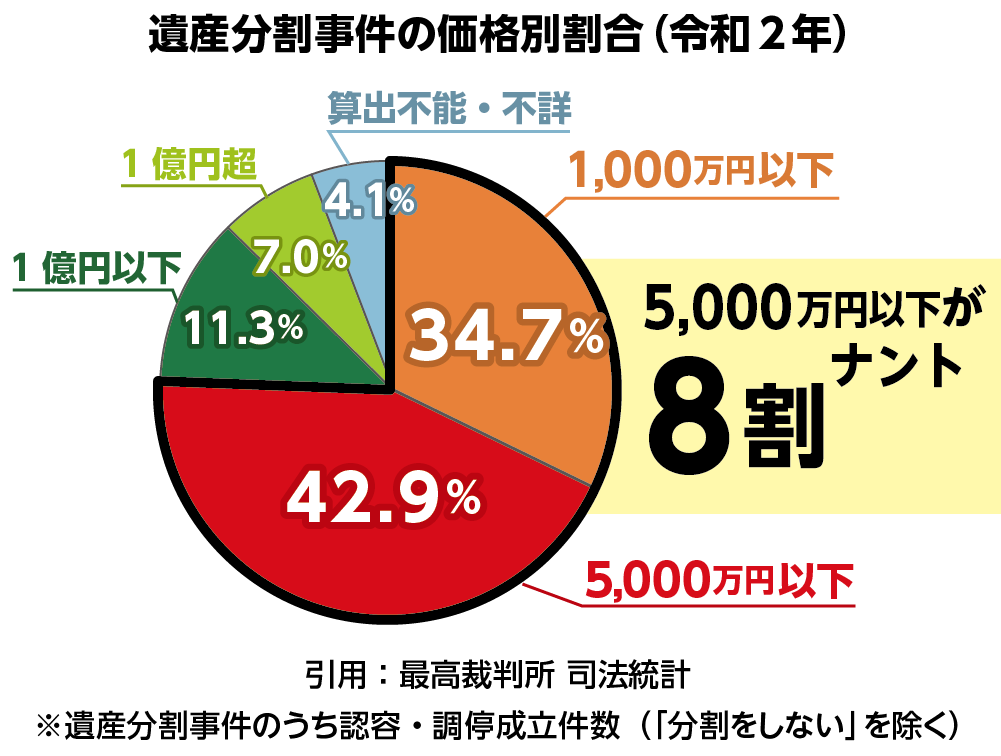

・調停等になった相続トラブルの

33%が1,000万以下76.6%が5000万以下です。

(令和4年度)

・ここ10年は年間約15,000件ほどで推移しています。

・相続遺産の平均額:

中央値: 1,600万

・相続財産の内訳は

1、不動産は5割弱

2、預金は4割弱

3、その他一割強

・2025年において、日本における65歳以上の人口は約35.3%(1/3)になると、

予測されています。

・また、同年には認知症患者数が約700万人(1/5)に達すると推計されています。

*「山形近郊の簡易査定であれば、電話で3分程でお答えできます。」

*役立ち情報満載のサイドマップ(ページ一番下)

ブログをぜひご覧ください。

「2530件」以上ののミニ知識が載ってます。

080-4514‐5890までどうぞ!

「弁護士・税理士の敷居が高くて」とお考えの方は、大概の事はここで対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。

「頼れる街の法律家」行政書士

行政書士法第28条: 守秘義務

第28条 行政書士は、その職務を行うに当たり、又はその職務に関し知り得た事実で、特に秘密にすべき事実については、これを漏らしてはならない。

(中略)

この守秘義務は、行政書士の任期を終えた後も適用する。

この条文は、行政書士が職務を遂行する過程で知り得た秘密情報に関して、その情報を漏らしてはならないと明記しています。

守秘義務は、職務中だけでなく、行政書士の任期が終了した後も適用されることが強調されています。

「 本人現在取得済資格」

1.公認不動産コンサルティングマスター (7)15043号

2.相続対策専門士

第015043号

3.行政書士(山形県会員)

第02073049号

4.宅建士

山形 2478号

5.賃貸不動産経営管理士 (1)040221

6.土地活用プランナー

7.測量士補

8.二級FP技能士

9.空き家相談専門士

0143号

10.福祉住環境

コーディネーター二級

11.貸金業務取扱主任者

12.石綿含有調査者講習修了

・クライアントのニーズに

合わせた的確な

「オーダーメード」

の提案書を作成します。

相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

「できること」

・遺言書の作成と公正証書遺言の手続き

・相続人の調査と法定相続情報の作成

・財産目録の作成と相続財産の評価

・遺産分割協議書の作成

・預貯金・有価証券・自動車の相続手続き

「できないこと」

(弁護士、司法書士、税理士に引き継ぎします)

・トラブル法律相談 (弁護士)

・相続登記(名義変更)(司法書士)

・相続税申告 (税理士)

以下のポイントを押さえて、悪徳営業マンを見分けましょう。

1.資産価値の確認:

立地適正化計画を確認し、価値が下がる「居住誘導区域外」の物件を避ける。

2.ハザードマップで自然災害リスクを確認。

3.建物のチェック:

築年数による価値の変動を理解し、築5年以降の価格変動に注意。

耐震基準(1981年以降)や住宅の性能保証(10年保証)を確認。

4.マンションの確認:

長期修繕計画書や管理組合の運営状況を確認。

「悪徳営業マンの特徴」

- 契約を急かす。

- 都合の悪い情報を隠す。

- なれなれしい態度や不明確な肩書きを使用。

「対処法」

- 物件について納得がいくまで質問する。

- 安易に契約せず、信頼できる第三者の意見を取り入れる。

1.専門的な知識と経験:

豊富な経験と専門的な知識により、複雑な不動産問題に対して的確な

アドバイスが可能。

2.客観的な視点と分析力:

利害関係に左右されず、第三者としての公正な立場から最適な提案を行う。

3.法務・税務のサポート:

相続や譲渡に伴う税務・法務の問題についても、具体的な対応策を提 案し、スムーズな手続きが可能。

1.「補助金申請のプロがサポートします!複雑な手続きもスムーズに、安心して申請をお任せください。」

2.「豊富な経験と専門知識で、補助金申請の成功率を高めます。面倒な書類作成もお任せください!」

3.「補助金申請の専門家が、貴社のニーズに合った最適な支援を提供します。申請から受給まで、全面サポートします。」

・ブログは大きく、相続、不動産、法律その他に分けて、おります。

・ブログ一覧は、事例のページにもございます。

・また、一番下のサイトマップからも見られます。